Januar 22

Ein Sturmtief wird erwartet, da erreichte mich eine Nachricht aus Mannheim: die im November 2021 erschienene CD „novemberblues – Deutschlands neunte November“ ist auf der „LIEDERBESTENLISTE“ zum „Album des Monats“ und der Titel „Ich war ich bin ich werde sein“ zur Empfehlung des Monats gewählt worden.

Ein Sturmtief wird erwartet, da erreichte mich eine Nachricht aus Mannheim: die im November 2021 erschienene CD „novemberblues – Deutschlands neunte November“ ist auf der „LIEDERBESTENLISTE“ zum „Album des Monats“ und der Titel „Ich war ich bin ich werde sein“ zur Empfehlung des Monats gewählt worden.

Auch die „Jury Liedermacher“ beim „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ findet das Album offensichtlich preiswürdig und hat das Album daher nominiert.

Mein Dank gilt den beteiligten Musikern und Produzenten. Beteiligte werden ausführlich im Booklet gewürdigt.

Die für den März 2022 bereits geplante Tournee mit „novemberblues“ verhindert allerdings Omikron. Zum Heulen, wo doch die Premiere im Kesselhaus der Kulturbrauerei soooo toll war. Ich danke nochmal allen die dabei waren, auf, hinter und vor der Bühne.

CD-Release am 1.11.2021 im Kesselhaus Berlin

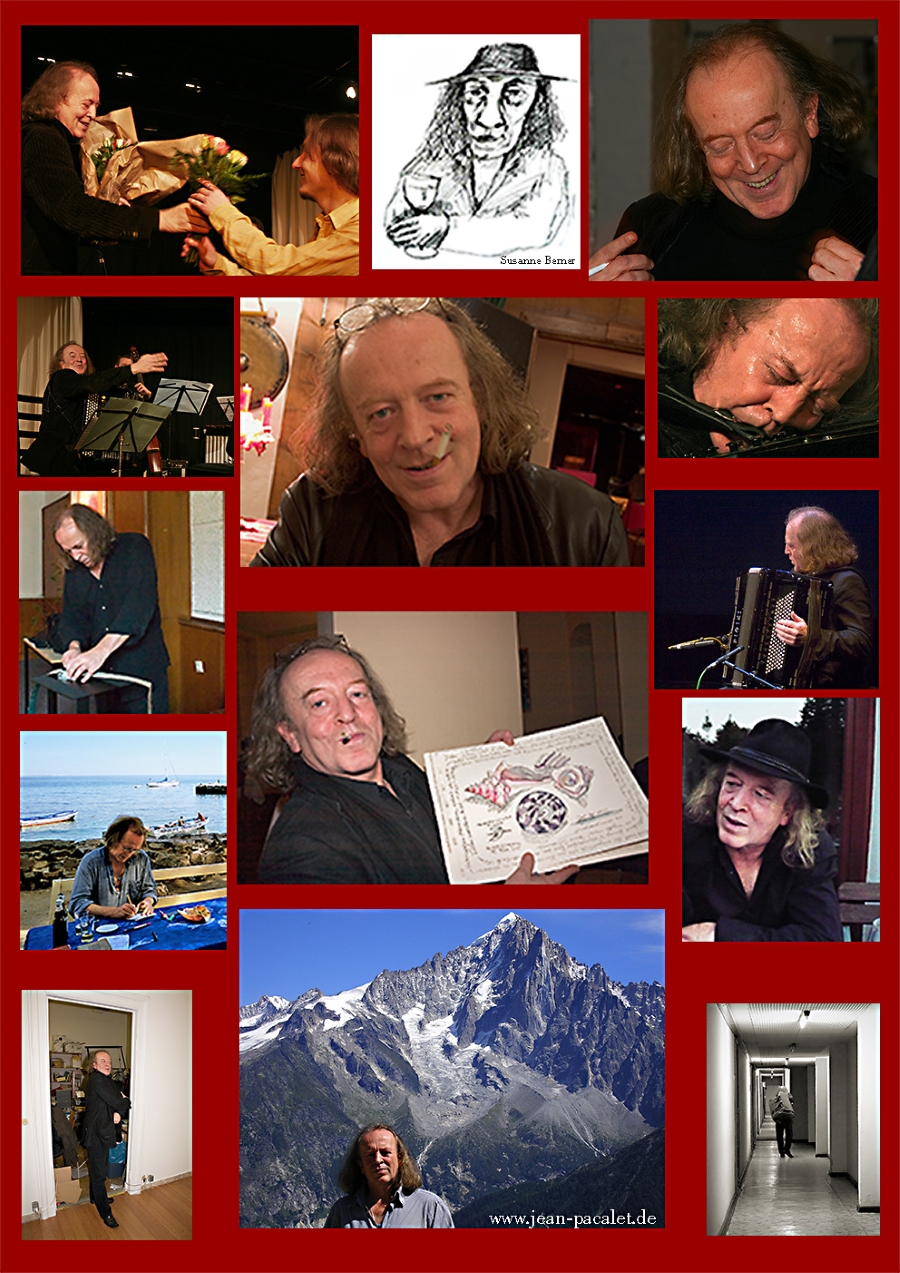

Jean Pacalet 1951-2011

Jean Pacalet 1951-2011

Liebe Freunde des Akkordeonisten Jean Pacalet,

der in der Nacht vom 6. zum 7.Juli 2011 im Berliner Hospiz Ricam verstarb.

Am 6.7.2011 trat eine Mitarbeiterin nach ihrem Urlaub wieder ihren ersten Nachtdienst an. Jean war für sie ein noch unbekannter „Neuzugang“, denn er wurde während ihrer Abwesenheit eingeliefert. Sie informierte sich über seine Situation. In seiner Krankenakte stand: „Achtung! Spricht kein Deutsch“ Die ausgebildete Palliativpflegerin war Österreicherin. Es war seit einigen Tagen klar, dass Jean in Kürze sterben würde. Und so blieb sie immer mal wieder an seinem Bett sitzen, wenn gerade nichts weiter zu tun war. Sie nahm Jeans Hände in die ihren und erzählte ihm in ihrem starken österreichischen Dialekt von ihrer Ferienreise in das Dorf ihrer Kindheit zu ihren Eltern. Der Sterbende war sehr unruhig, sie hatte Mühe, ihn im Bett zu halten. Und so begann sie – mehr aus Verzweiflung – österreichische Volkslieder zu singen. Als ihr keines mehr einfiel, fing sie an zu jodeln. „Ganz leise, ganz sanft“ ergänzte sie, als sie mein entsetztes Gesicht sah. Sie wusste nicht, dass der Sterbende Musiker war (und dazu noch einer, der Jodeln nicht mochte…) Sie sang noch immer, hielt Jeans Hände, als er bereits seinen letzten Atemzug gemacht hatte.

Wochen später traf ich mich mit der Pflegerin in einem Café in Berlin-Neukölln. Ich schenkte ihr eine CD von Jean und bat sie, mir einige der Lieder vorzusingen, die sie an seinem Sterbebett gesungen hatte.

Es waren kehlig vorgetragene Dialekt-Lieder, deren Texte nicht zu verstehen waren. So etwas lernt man ganz nebenbei, wenn man in Österreich auf dem Land aufwuchs. Worum geht es in den Liedern, frage ich.

Ooch, antwortete sie, um Liebe, Hochzeit, Feste, Ernte und um den Wein, darum, was der mit uns macht…. Schön dachte ich, das passt zu ihm.

Jean Pacalets bekannteste Komposition ist wohl: Paysage sur la mer

Hier in einer Fassung, in der Rüdiger Krause, git., Topo Gioia, perc., Bartek Mlejnek, b. mit dem verstorbenen Jean Pacalet gemeinsam musizieren.

Chèr(e)s Ami(e)s de l’accordéoniste Jean Pacalet ,

décédé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2011 à l’Hospice Ricam à Berlin.

Le 6 juillet 2011, une employée de l’Hospice Ricam venait faire son premier service de nuit après ses vacances. Jean était un inconnu pour elle, car il avait été admis pendant son absence. Elle se renseigna sur son état. Dans son dossier il était écrit: „ Attention, ne parle pas allemand.“ Cette infirmière en soins palliatifs était Autrichienne. Depuis quelques jours il était évident que Jean allait mourir bientôt. Elle venait souvent s’assoir à son chevet, dès qu’elle n’avait pas d’autres tâches à accomplir. Elle prenait ses mains dans les siennes et lui raconta – avec son fort accent autrichien – le voyage dans le village de son enfance, auprès de ses parents. Le mourant était très agité ; elle avait du mal à le maintenir dans le lit. Alors elle commença, un peu par désespoir, à lui chanter des chansons populaires autrichiennes. Quand elle avait épuisé son répertoire, elle finit par jodler. „Tout doucement“ ajouta-t-elle, quand elle vit ma mine horrifiée. Elle ne savait ni que le mourant était musicien, ni qu’il détestait les jodler. Elle continua de chanter, tout en tenant les mains de Jean, même quand il avait poussé son dernier soupir.

Quelques semaines plus tard, je rencontra l’infirmière dans un café à Berlin-Neukölln. Je lui offris un CD de Jean et la pria de me chanter quelques unes des chansons qu’elle avait chanté pour lui avant sa mort.

C’étaient des chansons gutturales, dans un dialecte que je ne comprenais pas. C’est ce que l’on apprend en Autriche sans s’en rendre compte quand on grandit à la campagne.

Je demanda de quoi il était question dans ces chansons.

„Oh vous savez, il s’agit d’amour, de mariage, de fêtes, de récolte, du vin et de ce qu’il fait avec nous…“ Je me disais: c’est bien, cela lui va à merveille.

„Paysage sous la mer“ et probablement la composition la plus connue de Jean.

Vous trouvez ici une version où Rüdiger Krause, git., Topo Gioia, perc. et Bartek Mlejnek, b. jouent avec Jean Pacalet qui n’est pourtant plus à leurs côtés. Grâce à la technique c’est possible

Der lange Anlauf

… 17.00 Uhr…

…normalerweise wäre jetzt Hektik auf der Bühne der Kulturbrauerei in Berlin, gerade wären wir beim Soundcheck unseres neuen Programms „novemberblues“ – Der 9. November der deutschen Geschichte. Das Programm hatte, nein, hätte am 9.11.2020 Premiere haben sollen: Plakate waren gedruckt, geklebt, Flyer verteilt, der Flügel angemietet, das Catering bestellt, die Musiker verpflichtet… Aber der Lockdown, Verhinderer des ersten, zweiten und heute, des dritten Premieren-Versuchs, hat voll reingehauen. Kann die Tatsache, dass es den meisten Kollegen genauso geht, trösten? Ja, sicher!

Der vierte Anlauf, novemberblues auf die Bühne zu bringen, ist nun der 1.11. 2021. Karten für das Programm behalten ihre Gültigkeit, d.h. wenn bis dahin umfänglicher geimpft, als über die theoretische Möglichkeit, irgendwann eine Impfung zu erhalten, palavert wird.

Seit ca. zwei Jahren beschäftige ich mich mit dem sogenannten Schicksalstag der Deutschen, dem 9.11., für dessen (Be) Deutung vor allem Ereignisse der neunten November von 1918, 1938, 1989 Zeugnis ablegen. Aber es gab noch andere schicksalsträchtige 9. November: 1848, 1920, 1923, 1939, 1945, 1948, 1967… und bei diesen interessierten mich mehr die Schicksale Einzelner. So z.B. die Biografie des Paulskirchen-Abgeordneten Robert Blum (10.11.1807 – 9.11.1848), einer der bekanntesten Politiker seiner Zeit, der für einen deutschen Nationalstaat stritt, in dem Bürger- und Menschenrechte für jeden gelten sollten. Mit der Ermordung Blums am 9.11.1848 starben die demokratischen Hoffnungen jener Zeit. Sie sollten erst 70 Jahre später, am 9.11.1918 wieder auferstehen.

Die Geschichte des Kunstschreiners Johann Georg Elser (4.1.1903 – 9.4.1945), der in der Nacht vom 8. zum 9.11.1939 im Münchner Bürgerbräukeller ein Attentat auf Hitler und seine Mitbanditen verübte, das nur knapp scheiterte, weil Hitler und seine Entourage aus Witterungsgründen den Ort verfrüht verließen, ist mehrmals verfilmt worden. Was für ein Land wäre Deutschland wohl heute, wenn Elsers Attentat – er rechtfertigte sich immer wieder mit seiner Erkenntnis: „Friede oder Hitler“ – zielführend gewesen wäre?

Ich singe ein Lied über den 17jährigen deutsch-polnischen Juden Herschel Feibel Grünspan, der am Vorabend der Reichspogromnacht in der Deutschen Botschaft in Paris auf den Legationsrat Ernst vom Rath schoss.

Ich erzähle und singe über den polnischen Kinderarzt, Waisenhausdirektor, Schriftsteller, Pädagogen, Janusz Korczak, der die ihm anvertrauten Kinder aus seinem Waisenhaus im Warschauer Ghetto mit der Verheißung; „Kinder, wir fahren aufs Land hinaus“, in das Vernichtungslager Treblinka bis in den Tod, auch seinen eigenen, (7. 8.1942) begleitete. Ich stieß bei der Recherche über Korczak auf einen anderen Mann gleichen Namens. Nur ein „Z“ fehlt. Ferat Korcak, ehemaliger Neuköllner Linken-Abgeordneter dessen Pkw 2018 von Faschos abgefakelt wurde. Einer von diversen Brandanschlägen im Stadtbezirk Neukölln. Rechtsextreme, die „schon“ nach zwei Jahren dingfest gemacht werden konnten. Der Verdacht, dass Justitia auf dem rechten Auge blind ist….Wehret den Anfängen! Aber Hallo – was für Anfänge?

Auch das Abschiedsgedicht, das Adam Kuckhoff (Mitglied des Schulze-Bossen-Harnack-Kreises, von den Nationalsozialisten „Rote Kapelle“ getauft ) kurz vor seiner Hinrichtung für seine Frau Greta schreib, das ich in den 70er Jahren vertonte, gehört mit in dieses Programm.

Eine der schönsten Geschichten aber ist diese:

Am 9. November 1989 saß der russische Cellist Mstislaw Rostropowitsch in seiner Pariser Wohnung vor dem Fernseher und sah die Bilder vom Fall der Mauer. Euphorisiert buchte er für den nächsten Tag für sich, sein Cello und einen Freund Flüge nach Berlin. Ein Taxi brachte die beiden Männer und das Cello am 10.11.1989 an die Berliner Mauer. Rostropowitsch sagte zu seinem Freund, er wolle ein Dankbarkeitsgebet machen und etwas spielen, nur er allein.

Und er setzte sich nicht weit von der Mauer in der Nähe des Springer-Hauses auf einen ausgeliehenen Stuhl und spielte die Sarabande Suite von Bach. Etwa 20 Leute umstanden ihn. Einige weinten. Danach fuhren die beiden Freunde mit einem Taxi zum Flughafen zurück und tranken Champagner, bis die nächste Maschine nach Paris zurück flog. 1990 ist Mstislaw Rostropowitsch unter der Regierung von Gorbatschow in seine Heimat, die er 1974 verließ, zurück gekehrt. 2007 ist er in Moskau verstorben.

Und wie beendet man ein Song-Programm über das Schicksalsdatum der Deutschen? Am besten mit Musik. Oder?

Vielleicht irgendwas Knalliges, das Ohren, Lungen und Seele flutet, etwas zwischen Purple Rain und Pink Floyd?

Aber vorher noch die letzte Strophe des letzten Liedes:

jeda jehört zu ne Minderheit

ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob Maus

der Tag zieht den Jahrhundertweg

und nu jehts Licht hier aus.

Und das Herz schlägt weiter links

Barbara Thalheim über ihr Leben in der DDR, ihre Lieder und eine Sturzgeburt

von Karlen Vesper

Ich habe sie schon immer bewundert, als eine starke, selbstbewusste, emanzipierte, kluge und talentierte Frau, als großartige Chansonnière und mutige Liedermacherin. Ob mit kurzgeschorenen Haaren oder üppiger Lockenmähne, es umgab sie stets eine Aura, der man sich nicht entziehen konnte. Sie hat Charisma. Doch erst jetzt, im persönlichen Gespräch, erfahre ich, dass Barbara Thalheim auch äußerst feinfühlig, verletzlich ist. Das Leben, die Zeit, hat ihr wunderbare Momente geschenkt, aber auch Wunden geschlagen, die nicht alle verheilt sind. In ihren Worten: »Glück und Enttäuschung, Lust, Frust und Wut, Erfolg und Niederlagen sind mir wie Schallplattenrillen in die Seele gebrannt.«

Sie schätzt sich selbst als schüchtern ein, nennt sich scherzhaft »rhythmische Ruferin« und bewundert die »exzellenten Stimmen« von Veronika Fischer und ihrer langjährigen, besten Freundin Aurora Lacasa, mit der sie Anfang der 70er Jahre am »Studio für Unterhaltungskunst« eine musikalische Ausbildung genossen hatte. Schon zu Beginn ihrer Karriere füllt Barbara Thalheim Säle, als sie mit »ihrem« Streichquartett, vier Studenten der Musikhochschule »Hanns Eisler«, durch das kleine Land tingelt, das die Springer-Presse noch mit Gänsefüßchen versieht: »Wir waren blutjung. Wir sangen vor großblumigen Wandtapeten und schmiedeeisernen Raumteilern, unter retuschierten Politikerbildern, vor drapierten Fahnen auf viel zu großen, viel zu hohen Bühnen.« Damals bringt die staatliche Schallplattenfima Amiga ihre erste Single heraus: »Frühling in der Schönhauser«, aufgenommen mit dem Günter-Gollasch-Orchester, am Piano Reinhard Lakomy. Barbara Thalheim steht in den folgenden Jahren mit dem Niederländer Herman van Veen, dem Franzosen Georges Moustaki, dem Österreicher Georg Danzer, mit Erika Pluhar, Hannes Wader, Konstantin Wecker und vielen anderen renommierten Künstlern auf der Bühne. Ab 1994 mit dem Franzosen Jean Pacalet, großartiger Konzert-Akkordeonist und Komponist. Und ihr neuer Lebensgefährte, bis zu dessen Tod vor bald zehn Jahren.

»Ich bin angekommen und nicht angekommen im vereinten Deutschland«, sagt Barbara Thalheim. Sie fühlt sich als eine »Unbehauste«. Am 2. Oktober 1990 verabschiedet sie mit Kollegen im Ostberliner »Prater« die DDR. Titel des Konzerts: »Der letzte macht das Licht aus«. Sie erinnert sich: »Die Stimmung im Prenzlauer Berg unterschied sich sehr von der am Reichstag, wo die offiziellen Feiern stattfanden. Auf dem Kollwitzplatz wurde um Mitternacht die Republik Utopia ausgerufen und wurden Pässe für Bürger dieser Republik verteilt.«

Über Nacht wird sie Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie kann sich nicht richtig freuen, ein undefinierbares Unbehagen beschleicht sie. Sie muss sich zurechtfinden im kapitalistischen Alltag mit überbordender Bürokratie, »schlimmer als bei uns einst«, nervigen Behördengängen und Steuererklärungen. All das, was sie von ihrer eigentlichen Bestimmung abhält. Was ist gewonnen, was verloren? Zwei Jahre nach der Vereinigung wägt sie in »So lebten wir in Zeiten der Stagnation«, verfasst mit dem Vater ihrer beiden Töchter, Fritz-Jochen Kopka, das Gestern und Heute: »Stimmt’s, da waren wir am Arsch/ Und da warn wir geborgen/ Da waren wir Held, da waren wir Clown/ Das Gestern bekannt wie das Morgen/ Die gemütlichen Zeiten der Stagnation.« Sie singt den Menschen im Osten – entlassen, abgewickelt, gewohnter sozialer Sicherheit verlustig und neue Freiheiten noch ungewohnt – aus dem Herzen: »Denkst du noch an die niedlichen Summen/ für Kunst und fürs Essen,/ für Miete und Pacht/ Und da waren die Klugen nicht meistens die Dummen/ die Skrupellosen nicht immer die Macht/ … Stimmt’s, wir machten uns klein und wir zeigten Größe/ Wir schrien unsern Frust durchs Telefon/ Der Staatspreis war wichtiger nicht als Klöße/ in den Innenräumen der Stagnation.« Sie bleibt sich treu. In der DDR hat sie den Stachel gelöckt, wider selbstgefällige Obrigkeit, gesellschaftliche Missstände, den Missbrauch einer Idee, die auch die ihre war. Nun beklagt sie Gleichgültigkeit, Geldgier, Ungerechtigkeiten, nicht nur hierzulande. »Die Welt zum Heulen/ aber keiner weint … Es ist die Kälte, die uns eint … Wer sich bekennt, der hängt am Kreuz zum Spott.«

Nein, nicht alles, vieles war nicht gut in der DDR. Und ja, Barbara Thalheim genoss das Privileg, reisen zu dürfen. Aber: Was heißt Privileg? Weltanschauung kommt von Welt anschauen. Barbara Thalheim resümiert: »Ich ging davon aus, dass es meine Kunst war, die mich privilegierte.« Und doch war es ein stetiges Bitten und Betteln.

Im November 1980 wird ihr mitgeteilt, dass eine lange vorbereitete Tournee durch die Bundesrepublik abgesagt wurde. Wegen der »augenblicklich besonders komplizierten Situation zwischen den beiden deutschen Staaten«. Bonn soll zur Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft genötigt werden. Barbara Thalheim fragt: »Ja, und was haben meine Lieder damit zu tun?« Und welchen Wert haben Verträge, wenn sie erpresst werden? Vergebens. Ihre Westberliner Managerin wird per Telegramm von der zuständigen DDR-Künstleragentur über die Köpfe der Musiker hinweg informiert. Enttäuscht erklärt Barbara Thalheim, erst zwei Jahre Mitglied der SED, ihren Austritt aus der Partei. Und »fällt aus allen Wolken«, als sie drei Tage später in der ARD-Tagesschau erfährt: »Die DDR hat nach Angaben der Ostberliner Chansonsängerin Barbara Thalheim seit Ende vergangener Woche einen Ausreisestopp für Künstler verhängt, die zu Gastspielen in die Bundesrepublik oder nach Westberlin reisen wollten.« Sie wird ins ZK bestellt, muss eine Standpauke von Kurt Hager über sich ergehen lassen: »Und das bei deinen Vater!« Sie ist die Tochter eines Kommunisten, der im deutsch-faschistisch okkupierten Frankreich verhaftet und in die Hölle von Dachau verschleppt worden war. In ihrem Elternhaus sind Freunde aus Frankreich ein- und ausgegangen; mitunter war die Teenagerin eifersüchtig, ihren Vater mit den Kameraden aus der Résistance teilen zu müssen. Erst Jahre nach seinem Tod 1994 stößt sie auf dessen unveröffentlichte Memoiren im Bundesarchiv. Anderthalb Dezennien zuvor hatte sie seiner Generation mit dem »Höhlenlied« Ehre erwiesen: »Unsere Eltern sind die letzten Helden gewesen/ Sie haben gehungert, Broschüren gelesen… Sie wurden verstoßen, vergessen, umworben… Die Herzen geöffnet, die Seelen vermint/ Ihre Schuld war klein, ihre Kraft war groß/ Ihr Leben ging erst nach dem Ende los.« Ihr schien im Vergleich zu deren dramatischen Lebenswegen, Kämpfen und Visionen »alles so klein«, was in der DDR geschah und was man selbst tat.

Barbara Thalheim verteidigt sich trotzig gegenüber Ideologiechef Hager: »Ich will mit meinen Liedern Barrieren niederreißen.« Sie darf schließlich doch »rüber«, die restlichen Tourneetermine noch wahrnehmen. Nach ihrer Rückkehr aber wird sie aus der SED ausgeschlossen. Obwohl sie schon selbst ausgetreten ist. Die Exkommunizierung behalten sich die Genossen vor. Es hagelt Konzertabsagen: »Ich fiel in ein tiefes Loch.«

Doch Barbara Thalheim rappelt sich auf, kämpft. Drei Jahre darauf entsteht mit einer neuen Band ein neues Programm: »In der Nacht, in der Macht, in der Not ist der Mensch nicht gern alleine«. Die Menschen sind dankbar für ihre offenen Worte und Lieder, wie etwa »Hoher Besuch«: »Gestern kam der Staat bei mir vorbei: Ob ich auch zufrieden und so weiter sei/ Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll … Ich fragte, ob er selbst zufrieden sei.« Unerhörte Sätze, Bekenntnis und Verlangen: »Ich will auch irren dürfen./ Seitenwege gehen./ Die Zukunft träumen und den blausten Süden sehn …/ Du hegst die Braven und ihr permanentes Ja,/ Die Nachplapperer sind bei dir ganz dicke da,/ die wilden Denker, Sucher, sind dir gar nicht recht.«

1985 bestreitet sie 180 Konzerte republikweit. Als höhere Weihen empfindet sie eine Einladung in die Akademie der Künste. »Dienst nach Vorschrift« klagt die Entmündigung und Gängelung der Bürger durch den Staat an. »Die Reaktionen des Publikums von Blankenburg bis Wernigerode waren euphorisch«, freut sie sich noch heute. Die staatliche Nachrichtenagentur ADN vermerkt indes nur lakonisch: »Und so sang sie an gegen herzloses Verhalten und Spießertum.«

Unmut und Unruhe im Volk und unter den Künstlern mehren und entladen sich im Herbst 1989. Liedermacher und Rocksänger der DDR verfassen eine Resolution. Auch Barbara Thalheim verliest diese vor ihren Konzerten: »Die Partei- und Staatsführung bagatellisiert die vorhandenen Widersprüche. Es geht nicht um Reformen, die den Sozialismus abschaffen, sondern um Reformen, die den Sozialismus weiterhin möglich machen.« Am 40. Jahrestag der Republik, am 7. Oktober, erlebt sie in Dresden brutale Gewalt. Unvergessen ist ihr die friedliche Großkundgebung am 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz. Fünf Tage darauf, am 9. November, sitzt sie in Wien in einer Talkshow des ORF mit dem orakelnden Titel »Wenn die Mauer fällt«. Während sie noch mit den anderen Gästen spätabends darüber in der »Käseglocke« eines Fernsehstudios sinniert, ist die Mauer in Berlin schon überwunden.

Wer ahnt da, dass gerade erst aufgestoßene Türen und Fenster sich bald wieder schließen werden, neue Mauern emporwachsen? »Auferstanden aus den Dogmen und dem Leben zugewandt«, eine Adaption der DDR-Nationalhymne, trägt Barbara Thalheim nun landauf, landab vor, bis zum März 1990 über hundert Mal. »Unsere Not war die des Denkens/ Und die Not der Mauern auch./ War die Not der stets Gelenkten/ Leeres Herz und voller Bauch. Wenn wir brüderlich uns einen/ Bleiben wir doch, wer wir sind,/ Bleiben wir auf eignen Beinen/ Und das Herz schlägt weiter links.«

Barbara Thalheim erinnert sich: »Immer wenn ich es sang, hatte nicht nur ich Tränen in den Augen.« Es kommt alles anders als erhofft. Schmerzhafter noch als alle Enttäuschungen und fatalen Folgen nach der Sturzgeburt »Einheit«, dem abrupten Abbruch eines Aufbruchs, war der Verlust von Freunden, von denen sie annahm, dass sie »aufrichtige Linke« wären. »Sie wurden, was sie zu DDR-Zeiten nie gewesen sind, angepasste Mitläufer.«

1992 tourt Barbara Thalheim mit der Rockband Pankow durch Deutschland. Sie nimmt als letzte DDR-Künstlerin in einem Tonstudio des bereits in Abwicklung befindlichen VEB Deutsche Schallplatten noch eine Amiga-Platte auf: »Das Ende der Märchen«. Vereinigungseuphorie weicht im Osten zunehmend Frust. Die Sturzgeburt Einheit wirft neue Gräben auf. Zur inneren Zerrissenheit des Landes trägt die Stasi-Hysterie bei. Die trifft auch Barbara Thalheim. Dabei hat sie selbst einen Journalisten, Karl-Heinz-Baum vom Berliner Büro der »Frankfurter Rundschau«, gebeten, nach ihrer Akte zu suchen. Mit 17 war sie in den Fokus der Staatssicherheit geraten; die familiären Koordinaten für eine Anwerbung schienen zu passen. Ein IM-Vorlauf wurde angelegt, den sie ohne Arg unterschrieb. Dann schläft der Kontakt ein. Vier Jahre später, nach ihrem SED-Ausschluss, wird die »Zusammenarbeit« eingestellt. Die Liedermacherin fällt nunmehr in die Rubrik »Operative Personenkontrolle«, heißt: Verdacht auf »feindlich-negative Handlungen«.

Täterin oder Opfer? Nach Aktenlage, nach Erkenntnis des Journalisten von der »Frankfurter Rundschau« und Bestätigung von Musikerkollegen hat sie niemanden verraten, niemanden ins Gefängnis gebracht, vielmehr über die Kulturpolitik der DDR geschimpft. Trotzdem meint 2017 eine Redakteurin der »Berliner Zeitung«, die Verdächtigungen und entkräfteten Vorwürfe noch einmal aufwärmen zu müssen. Um sich zu profilieren. Barbara Thalheim ersucht nach der Veröffentlichung des von ihr nicht autorisierten Textes um ein klärendes Gespräch in der Redaktion. »Es ging aus wie das Hornberger Schießen.« Ich spüre ihre innere Erregtheit noch heute. »Die Dame wusste nichts von mir. Sie kannte kein einziges Lied. Meine Akte, nicht von mir angelegt, ohne Schriftstücke von mir, war das Gerüst, an dem sich ihre Fragen entlang hangelten.«

Heiner Müller sagte einmal: »Ein Kadaver kann seinem Obduktionsbefund nicht widersprechen. Der Blick auf die DDR ist von einer Sichtblende verstellt, die gebraucht wird, um Lücken der eigenen ›moralischen Totalität‹ zu schließen.« Ein wahrlich weiser Mann.

Barbara Thalheim kann stolz sein. Sie hat 20 Tonträger veröffentlicht, ein Dutzend Bühnenprogramme gestaltet. »Wer darf sich anmaßen, über andere Leben zu urteilen?«, fragt sie. Und ist überzeugt: »Vereinigung funktioniert nur mit dem Rucksack bisher gelebten Lebens, mit allen Widersprüchen und Irrtümern. Die eigene Identität ist nicht unbedingt das, was andere dafür halten.« Günter Gaus, ein guter Freund, hat sie zu trösten versucht: »Warte ab, bis die BND-Akten veröffentlicht werden.« Sind sie bis heute nicht.

1995 gab Barbara Thalheim mit »Abgesang« ihren Bühnenabschied, den sie glücklicherweise drei Jahre darauf widerrief. Und so singt sie noch heute. Ihr neues Programm, »NOVEMBERblues«, befasst sich mit einem ambivalenten Datum deutscher Geschichte, dem 9. November 1848, 1918, 1923, 1938, 1939 – und 1989. Das letzte Lied, im Stil eines Bänkelgesangs und im Berliner Dialekt, wird Barbara Thalheim allein, ohne ihre großartigen Musiker, vortragen: »Jeda jehört zu ne Minderheit, ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob Maus …« Ja, jeder und jede ist besonders.

(erschienen in „Neues Deutschland“ vom 3.10.2020)

NOVEMBERblues – Konzertankündigung

Die offizielle Ankündigung zum Konzert am 9. November 2020 (verschoben auf den 21. Februar 2021) im Kesselhaus der Berliner KulturBrauerei:

Die offizielle Ankündigung zum Konzert am 9. November 2020 (verschoben auf den 21. Februar 2021) im Kesselhaus der Berliner KulturBrauerei:

Die Berliner Liedermacherin Barbara Thalheim (20 LPs, CDs) bohrt zur Zeit ein dickes Brett.

Für die Premiere des Programms „NOVEMBERblues“ hat sie sich den geschichtsträchtigen 9. November zum Thema genommen, weil: „kein anderes Datum steht mehr für das Auf und Ab der deutschen Demokratie, das müsse mal besungen werden,“ sagt Thalheim.

Die Ereignisse der 9. November 1848, 1918, 1923, 1938, 1939, 1989 lassen vermuten: Wer die Lektionen der Geschichte nicht lernt, muss sie wiederholen!

Thalheim hat wiedermal eine illustre Schar hochkarätiger Musiker um sich versammelt. Den langjährigen Chef ihrer Band, Jazz-Gitarrist Rüdiger Krause und das Dresdner Ringtrio vom Europäisches Kulturzentrum Hellerau/Dresden ist mit von der Partie.

Das Hygienekonzept der Veranstaltung entspricht der aktuellen SARS-CoV-2-Inspektionsschutzverordnung des Landes Berlin – begrenztes Kartenkontingent!

Jean Pacalet zum Geburtstag 2020

Jean Pacalet zum Geburtstag 2020

Am 10. März 2020 wäre der französische Akkordeonist und Komponist Jean Pacalet 69 Jahre geworden. Er starb 2011 in Berlin.

In memoriam – für die, die ihn und seine Musik mochten, hier ein Stück von seiner Doppel CD „ 7×7“. Im Zyklus „Die sieben Zimmer“ hat Pacalet Charlie Chaplin ein Denkmal gesetzt.

Mit Genehmigung seiner Tochter Geraldine Chaplin hat Jean Pacalet ein Lied aus dem Film „Les temps modernes“ extrahiert, das von Charlie Chaplin gesungen wurde, sowie aus dem Film „Le Dictateure“ Chaplins Rede in seiner Rolle als Diktator auf englisch. Dieser Rede hat Jean Pacalet ein französisches Pendant aus seiner Feder hinzugefügt. Man hört also Chaplins und Pacalets Stimmen, verwoben mit den musikalischen Kommentaren des Komponisten, eingespielt mit seinem Pigini-Akkordeon.

( Chambres, Zimmer, Salons 7 - Jean Pacalet )

Le 10 mars 2020, Jean Pacalet aurait eu 69 ans. Il est décédé en 2011 à Berlin.

In memoriam – pour tous ceux qui ont aimé Jean Pacalet et sa musique, voici un morceau de son double CD „7×7“. Dans le cycle „7 chambres“ Pacalet rend hommage à Charlie Chaplin. Avec l’autorisation de Geraldine, la fille de Chaplin, Pacalet a extrait une chanson chantée par Chaplin du film „Les temps modernes“ ainsi que son célèbre discours du film „Le dictateur“. Sur les compositions de Jean Pacalat interprétées avec son accordéon Pigini on peut distinguer les voix de Chaplin et Pacalet lui-même.

( Chambres, Zimmer, Salons 7 - Jean Pacalet )

Usch, die Samtene

„Es gibt Schauspieler, die haben eine solche Bühnenpräsenz, dass dem Zuschauer zuweilen der Atem stockt. Ursula Karusseit, die herbschöne Frau mit der prägenden Stimme, war so eine Schauspielerin“, las ich am 2. Februar 2019 in der Zeitung. Einen Tag nach ihrem überraschenden Tod.

Plötzlich war klar, dass „Usch2, wie sie von Freunden genannt werden durfte, ihren letzten öffentlichen Bühnenauftritt mit dem Programm „Texte und Lieder über Liebe und Tod“ mit mir zusammen hatte.

Vor unserem Lieder-Literatur-Abend in einer Mecklenburger Kirche haben wir uns mehrmals getroffen und oft telefoniert. Ihre Nummer auf dem Display sagte mir: Die Frau mit der Stimme aus Samt und Seide ruft an. Als das Programm stand, hatte sie plötzlich Sorge, das Publikum könnte nach unserem Abend vielleicht ein wenig „beladen“ aus der Kirche treten. Sie bat mich um weitere, mehr heitere Textvorschläge.

Lies doch mal den hier, sagte ich: „Die Hundertjährige“ von dem Schweizer Schriftsteller und Kabarettisten Franz Hohler. Es war kurz vor Mitternacht, wir saßen in der Veranda ihres Hauses bei Königs Wusterhausen. Sie las, nicht ahnend, wohin sie die Geschichte führen würde.

„In einem Schweizer Altersheim bekommt eine Jubilarin Besuch von zwei Herren. Der Stadtpräsident und der Altenheimdirektor gratulieren der Hundertjährigen mit einem üppigen Blumenstrauß und einer (ob ihrer Größe) auf einem Servierwagen ins Zimmer gerollten Torte zum Geburtstag. Die beiden Männer fragen die alte Dame, welches denn ihre schönste Erinnerung wäre. Die Alte lässt sich nicht zweimal bitten und erzählt von einem flotten Dreier mit zwei jüngeren Männern, sehr detailreich von einem Sex-Abenteuer. Die Gratulanten schauen betreten zu Boden, sie wollen die Hundertjährige stoppen, versuchen das Thema zu wechseln. Es klappt nicht. So hilft nur noch Flucht aus dem Zimmer.“

Als Usch während der Lektüre begriff, worauf die Geschichte hinausläuft, schaltete sie im Leseduktus auf griechische Tragödie, konnte aber ihr Lachen irgendwann nicht mehr unterdrücken. Ihre Tränen spritzten über den Tisch. Plötzlich grölten wir beide los.

Was für ein Gaudi, dieser Frau zuzuhören; keinerlei Routine, dafür die Lust am Entdecken, die Fähigkeit zur Kopfreise. Denn das ist es ja vielleicht, was begnadete Schauspieler können können, wenn sie können: Situationen durchleben, auch wenn sie vielleicht bei der Lektüre auf einem wackeligen Schemel mit knurrende Magen in einer abgeranzten Theatergarderobe sitzen.

Und was hat es mich gewütet, wenn diese Frau nach ihrem Tod in der Presse als Serienstar gepriesen wurde, ihre herausragenden Bühnenfiguren an Theatern, im Film, ihre Synchronarbeiten und Hörspielaufnahmen keine Erwähnung fanden. Auch ihr Engagement im und für das private „Theater am Rand“ von Thomas Rühmann und Tobias Morgenstern nicht gewürdigt wurde.

Dazu schrieb der Journalist Frank Quilitzsch: „Dass die Karusseit zu den besten Darstellerinnen der letzten fünf Jahrzehnte gehörte, war nicht überall im deutschsprachigen Raum bekannt. Vielleicht weil sie um ihre Passion wenig Aufsehen machte.“

Die Ausnahmeschauspielerin mit der samtenen Stimme wäre am 2. August 80 Jahre alt geworden.

Ich werde mit einen samtenen Whisky besorgen, Usch, und für morgen bei mehreren Gläsern – eins für dich, eins für mich – an dich denken. 80 Gläser werde ich nicht ganz schaffen. Du fehlst eben. Und es werden dabei Tränen über den Tisch spritzen, Tränen der Freude, dich gekannt zu haben, Tränen der Trauer, dass du uns nicht noch mit einigen großen Frauenrollen bei der Schauspielkunst-Stange halten konntest.

Jean Pacalet 10.3.1951 – 7.7.2011

Heute ist der „Lautmaler unter den Tondichtern“ bereits acht Jahre tot.

Acht Jahre! Du fehlst, Jean.

Vor kurzem hat dich der Maler Hans W. Scheibner aus Maßlow porträtiert. Dabei hat er nur ein einziges Konzert mit dir und deiner wuchtigen PIGINI-Geliebten gesehen. Und das ist 10 Jahre her. Ganz plötzlich, erzählt er, stieg die Erinnerung an dieses Konzert von 2009 in Ahrenshoop, anlässlich einer Ausstellungseröffnung des Bildhauers Jo Jastram in ihm hoch und es entstand – du würdest sagen – „Jean Pacalet in Rost“…

Christoph Krumbholz hat es für eine kurze Sequenz zum Film gemacht. Natürlich mit deiner Musik, Jean.

Nicht ahnend, welche Irritationen ein fehlendes Pronomen beim deutschen Publikum hervorrufen kann, hast du deine Komposition „Sieben Stücke für Kinder“ bei Konzerten in Deutschland oft mit „Sieben Stück(e) Kinder“ angekündigt. So wie du auch nicht damit einverstanden warst, dass das Restaurant Wieseneck in Kloster auf der Insel Hiddensee kein „e“ am Wortende vertrug. Es gibt heute noch Hiddenseeer die – in memoriam an deine Konzerte und Inselsommer auf dem Eiland – bevorzugt in die „Wiesenecke“ gehen, wenn sie sich ein Feierabendbier gönnen.

Vor einigen Wochen rief mich ein französischer Theaterregisseur an. Er war auf der Suche nach den Noten deiner Bühnenmusik zu Goldinis „Das Café“, die du in den 90er Jahren für die comedie francaise in Paris geschrieben hattest. Ich fragte den Mann, warum er gerade nach dieser Partitur suchen würde? An die Inszenierung könne er sich kaum noch erinnern, dafür um so konkreter an deine „Bühnen-Geräusch-Musik-Collage“. Nur diese müsse es sein, wenn er das Stück im Herbst in der Bretagne zu inszenieren beginnt.

Auf deiner Homepage www.jean-pacalet.de, sind nun viele deiner Stücke transkribiert. Erik Kross sei DANK! Und allen Akkordeonisten, die sich bis jetzt Noten heruntergeladen haben haben, auch.

So bleibt dein Oeuvre in der Welt.

Sollst nicht das Gefühl haben, Jean, dass wir hier unten faul wären. Kannst dich da oben gemütlich zurücklehnen und deinen Chablis trinken.

Wir vergessen dich nicht.

Wir, das sind doch ganz schön VIELE!

Jean Pacalet 10 mars 1951 – 07 juillet 2011

Il y a huit ans nous a quittés l‘accordéoniste et compositeur français Jean Pacalet, ce « poète qui peignait avec des sons ». Huit ans déjà !

Jean, tu nous manques.

Il n’y a pas longtemps, le peintre Hans W. Schreibner, de Maßlow, a fait un portrait de toi. Il ne t’a vu qu’une seule fois en concert, avec ton accordéon imposant de la marque PIGINI. C’était il y a dix ans. Il m‘a dit que le souvenir de ce concert de 2009 a surgi lors d’un vernissage du sculpteur Jo Jastram … et il a peint ton portrait. Tu l’aurais sans doute appelé „Jean Pacalet en rouille“.

Christoph Krumbholz l‘a fait vivre dans une brève vidéo. Bien sûr avec ta musique, Jean.

Ignorant quelle perplexité pouvait provoquer l‘absence d’une préposition chez le public allemand, tu annonçais souvent ton œuvre „Sieben Stücke für Kinder“ (Sept morceaux pour enfants“) comme „Sieben Stücke Kinder“ (Sept morceaux d‘enfants).

Tu préférais aussi appeler „Wiesenecke“ le restaurant „Wieseneck“ à Kloster sur l’île de Hiddensee. Encore aujourd’hui les touristes – en mémoire de tes merveilleux concerts – préfèrent aller dîner au „Wiesenecke“.

Il y

a quelques semaines, un metteur en scène français me contactait, à la recherche

des partitions de la musique de scène de pour „Le café“ de Goldini que

tu avais écrite dans les années 90 pour la Comédie-Française. En réponse à ma

question de savoir pourquoi il recherchait précisément cette musique-là, il m’a

répondu qu’il se souvenait à peine de la mise en scène, mais parfaitement de la

musique: « Cc‚est génial, cette manière d’adapter la musique

concrète à la scène. »

En automne, en Bretagne, pour sa propre mise en scène de la pièce, il n’envisageait pas d’autre musique que la tienne.

Sur ton site www.jean-pacalet.de, géré par le compositeur Erik Kross, on peut trouver un grand nombre de transcriptions de tes oeuvres. Un grand merci à Erik ! Merci aussi à tous les accordéonistes qui les ont téléchargées.

S’il te plaît, Jean, ne dis pas qu‘ici bas, nous restons sans rien faire. Ce n’est pas vrai.

Mets-toi à l’aise là-haut pour siroter ton petit verre de Chablis.

Nous ne t’oublierons jamais !

Nach dem 70er Jahr…

Aus den Videomitschnitten der Geburtstagskonzerte vom Herbst 2017 – „voll jährig“ haben wir nun eine DVD erstellt, darauf die großartigen Gäste der beiden Abende in Leipzig und Berlin wie Pigor & Eichhorn, Alexandra Lachmann, Martin Buchholz, Marco Tschirpke, Michèle Bernard, Mark Chaet, Prof. Erich Krüger, die gemeinsam mit der Thalheimband und weiteren musikalischen Freunden an diesen Sonderkonzerten mitwirkten.

Ein paar visuelle Eindrücke vorab:

Der geburtstagsbegleitenden Presse mangelte es nicht gerade an Gemeinheiten. Die Reaktionen von Euch auf absolute Entgleisungen (z.B. der Leipziger BILDzeitung) waren dabei ein Trost.

Danke dafür, besonders an Prof. Dr. Hajo Funke, der sich – ohne mich persönlich zu kennen – die Mühe machte, Grundsätzliches dokumentarisch und journalistisch sauber zusammenzutragen. In Kürze wird auch sein Artikel auf meiner Webseite zu finden sein.

Hier zum Nachlesen und -schauen:

- Neues Deutschland, 2.9.2017

- Leipziger Volkszeitung, 29.8.2017

- der freitag, 21.9.2017

- rbb-Abendschau:

Die Proben am Programm „Vorsicht! Frau!“, eine Hommage an den Weltfrauentag im März (auf der Basis eines Projekts, das ich in den 80er Jahren für das Festival FEMINALE entwickelte), gehen in die letzte Runde. Konzerte damit gibt es am 8.3. in Magdeburg, 9.3. in Friedersdorf, 11.3. in Userin, am 13.3. in der Philharmonie Berlin und am 16.3. in Oderaue. Mehr dazu und zu Ticketvorbestellungen gibt es auf der >> TERMINSEITE.

Ein kleines Bonmot von Leif Johansson (Schwede, Ingenieur, Jahrzehnte im Vorstand der Volvo-Gruppe) zeigt ein wenig die Richtung von „Vorsicht! Frau!“ an:

„Die Weltbevölkerung umfasst zwei Gruppen von Menschen. Eine Mehrheit von 49% Männern und eine Minderheit von 51% Frauen“.

Im Programm auch der Song „Frau an der S-Bahn“. Dazu ein Video von Odette Lacasa:

Von April bis Ende Juni 2018 werde ich mich einem neuen Projekt widmen. In dieser Zeit wird es keine Konzerte geben.

voll jährig

Zu ihrem 70. Geburtstag am 5. September 2017 wäre sie nun endlich „voll jährig“, behauptet die Berliner Liedermacherin Barbara Thalheim. „Es hat bei mir etwas länger gedauert; hab versagt, geklaut, gelogen, mich verrannt, gebrannt für irgendwelche Demagogen, denen ich in den … ach, was sag ich? – gesungen habe. Bin vorm Ziel gern nochmal abgebogen, übers Ziel hinausgeschossen, …den falschen Leuten vertraut, tief gefallen, fast zum Himmel aufgestiegen, vor meiner Haustür geschrubbt, das Trottoir blieb wie’s war, eingetretener Dreck eben. Hab im Dominikanerkloster Utrecht für Urbi und Orbi den Tisch gedeckt, die Schüsseln ausgeleckt und mich zurückgezogen. Schlaflose Nächte in der cité universitaire, atlantikwellenverrauschter peripherique in Paris. Heute sind sie fast alle tot, die neuen, jüngeren Freunde in der Stadt der Liebe. Am Äquator unter fremden Sternen bei fremden Menschen, von denen wenige Freunde wurden, nach fremden Vätern gesucht. 1995 wollte ich nie wieder singen und saß nach (großmäulig angekündigter) letzter Tournee in der Früh vor zwanzig bekritzelten Kassenbons, der Sud der Texte zu: „20 neue Lieder“, politischer als alle anderen davor…“

Barbara Thalheim war eine der widersprüchlichsten Künstlerinnen der DDR;

1989 – kurz vor dem Ende DDR wurde sie – „Überraschung“ – mit dem Kunstpreis der DDR geehrt, den sie nicht persönlich entgegennehmen konnte, weil sie auf der Rückfahrt von einem Konzert in Schleswig-Holstein an der innerdeutschen Grenze von ihren Landsleuten vierundzwanzig Stunden festgesetzt wurde, wegen des Verdachts auf – achjottachjott, wie schäbig, wie lächerlich, wie lang her – während im DDR-Kulturministerium die Preisverleihung erfolgte. Ohne sie.

1990 – erhielt sie gemeinsam mit Friedrich Schorlemmer und Ulrike Poppe den Martini-Preis der SPD (Pfalz)

1990 – eröffnete sie mit „Auferstanden aus den Dogmen“ die Wiener Festwochen auf dem Rathausplatz in Wien

1994 und 2004 – erhielt sie den Preis der Deutschen Schallplattenkritik

Barbara Thalheim veröffentlichte über 20 Schallplatten und CDs, Bücher und DVDs, sie schrieb Essays und Artikel für Zeitschriften.

Der Geburtstag der Künstlerin am 5.9. ist Anlass, nicht aber Grund der Konzerte am 5.9. in Leipzig und am 8.9.2017 in Berlin. Die dann 70jährige wird Künstler präsentieren, deren Kunst für sie „Lebensmittel“, d.h. unverzichtbar geworden ist:

Pigor & Eichhorn (Foto: Thomas Nitz)

Das Oeuvre der Berliner Salon-Hip-Hopper Pigor & Eichhorn („Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten“) zu beschreiben wäre Eulen nach Athen tragen. Hoch dekoriert – Deutscher Chanson-Preis, Deutscher Kleinkunstpreis, Deutscher Kabarettpreis „Karl“, Leipziger Löwenzahn (Lachmesse)…. – sind Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn seit Jahren das innovativste Autorenteam des neuen deutschsprachigen Chansons. Wer Songs wie: Berlin Airport, Brecht haben, Das Zölibat fällt nicht, Heidegger, Hitler (rasiert sich), Maulende Rentner, Hauptbahnhof (von Paris) und-und-und nicht kennt, hat seinen Synapsen wesentliche Nahrung entzogen!

Michèle Bernard

Die Chansonniere Michèle Bernard aus Lyon ist eine der besten Songschreiberinnen Frankreichs. Die poetischen Bilder ihrer Liedtexte sind zum Heulen schön. Auf ihrer aktuellen CD „ Tout‘ Manières…“ hat sie ein Chanson über den verstorbenen französischen Avantgarde-Akkordeonisten Jean Pacalet, achtzehn Jahre Thalheims musikalischer Partner, veröffentlicht.

Thalheim hat Songs von Michèle Bernard ins Deutsche übertragen. Beim vorletzten Nürnberger Bardentreffen sind beide Sängerinnen, laut Presse „künstlerische Zwillinge im Herzen“, bei ihrem gemeinsamen Programm vom Publikum gefeiert worden. Bernard ist mit ihrer aktuellen CD nicht zum ersten Mal in den französischen Charts. Der Song „Je clique“, „Ich klicke“ erklingt im Programm „voll jährig“ zweisprachig.

Martin Buchholz

Der wortgewaltige Spracharchäologe Martin Buchholz (Deutscher Kabarettpreis, Deutscher Kleinkunstpreis, Gaul von Niedersachsen, Garchinger Kleinkunstmaske, Schweizer Kabarettpreis „Cornichon“ …) kündigt sein letztes Bühnenprogramm für November 2017 an. „Alles Lüge – kannste glauben“ wird ein Hineinfunzeln in die düstersten Winkelzüge der öffentlichen Lügen (alternativen Fakten), sagt Buchholz. „Aufhören mit 75? Ich kann’s mir bei vielen Kollegen vorstellen, bei manchen wünschen, von mir selbst hoffen, bei Martin Buchholz ganz und gar nicht“, sagt Barbara Thalheim.

Alexandra Lachmann

Alexandra Lachmann, (Sopranistin – VocalConsort, Vokalquintett Berlin, „Schubladen“ mit She She pop…) war als Säugling dabei, wenn ihre Mutter und B. Thalheim an Manuskripten ihrer Sendereihe über internationale Chansonniers beim Radio-Jugendsender DT64 arbeiteten. Die „rhythmische Ruferin“ Thalheim wünscht sich von der ausgebildeten klassischen Sängerin „El viaje definitivo“ von Ernesto Cordero und mahnt das Publikum die Taschentücher nicht zu vergessen.

Der Musikkabarettist, Dichter, ausgebildete Pianist und durch Multimultimultibegabung auch verhinderte Buch-, nein, Musikalienhändler Marco Tschirpke (Deutscher Kleinkunstpreis, Deutscher Kabarettpreis) ist der Erfinder von Entgleisungs-Fehlgriff-

Marco Tschirpke (Foto: Harry Schnitger)

Missgeschick-Versehen-Fauxpas-Ausrutscher- kurz: Lapsus-Liedern. Harry Rowohlt und Horst Evers haben ihn mit Elogen überschüttet. Peter Hacks, sein Alter ego, würde es ihnen gleichtun, wenn es im Jenseits Leselampen gäbe.

DE FACTO DAKTYLEN:

Da fragt mich ein Mädchen mit Klemmbrett die Tage

ob ich mitmach bei einer Meinungsumfrage

Ich fall ihr ins Wort, sag: “ich hab keine Meinung,

ich habe ein Weltbild und neig zur Verneinung.“

Noch ehe sie sich im Erwidern verlor,

sprach ich: „Und, nebenbei, du kommst nicht darin vor.“ M. Tschirpke

Nicht zu vergessen, großartige Musiker sind auch dabei:

in Thalheims Band:

- Rüdiger Krause, git.,

- Topo Gioia, perc.,

- Felix-Otto Jacobi, b.,

als musikalische Gäste:

- Mark Chaet, viol.

- Matthias Badzong, cl.,

- Christine Paté, acc., p.

- Livia Paté, viola

Zum 6. Todestag von Jean Pacalet

07.07.2017

Heute vor 6 Jahren starb der Akkordeonist, Komponist und Arrangeur Jean Pacalet mit 61 Jahren in Berlin. Er war ein außergewöhnlicher Mensch und Freund. Wir denken an dich, Jeannot, sehen und hören dein Meisterwerk: „paysage sous la mer„. Michèle Bernard hat dir auf ihrer aktuellen CD ein Chanson gewidmet, „Montée des Anges„. Darin heißt es: „Du hast den Hügel der Engel erklommen und uns hier unten belämmert zurück gelassen… Wir warten auf dich, aber nichts passiert… Egel machen immer was sie wollen… und so schnell werden sie dich nicht loslassen… Sei gegrüßt Akkordeonmann, hast deinen letzten Hauch ausgespuckt, den Ozean und die Gezeiten in deinen Lungen versteckt… dein 7-Sterne-Pigini ist vom Lastwagen des Himmels gefallen….“

Michèle Bernard (www.michelebernard.net) ist mit diesem und anderen Liedern Gast des Jubiläumskonzertes von Barbara Thalheim am 8.9.2017 im Berliner Columbia-Theater.

Jean Pacalet, accordéoniste et compositeur, nous a quitté il y a 6 ans, à l’âge de 61 ans, à Berlin. Il était un homme et ami formidable. Nous ne t’avons pas oublié, Jeannot, et écoutons aujourd’hui ton œuvre sublime „Paysage sous la mer„. Nous vous recommandons la chanson de Michèle Bernard „Montée des Anges„, à vivre en direct le 8 septembre 2017au théâtre Columbia de Berlin, au concert „voll jährig“.

Wohin wir sterben

Gedanken nach dem Abschied von der Schauspielerin und Diseuse Gisela May

Noch nie trieb ich mich so oft auf Friedhöfen herum wie in meiner Pariser Zeit Anfang der neunziger Jahre. Die Unwirtlichkeit meines Aufenthalts in der Stadt der Liebe, der schönsten der Welt, wie immer behauptet wird, spülte mich in den ersten Wochen täglich dort hin, wo man nicht reden muss, auf Friedhöfe.

Auf dem Cimetière Montparnasse erinnerte das schlurfende Geräusch hunderter Besucherfüße auf den weißen Marmorkieselwegen an perkussive Botschaften aus meinem zurückgelassenen Leben als Sängerin in Berlin. Einmal kam ich dazu als eine Gruppe Schulmädchen im Diesseits des Jenseits auf Serge Gainsbourgs Grabplatte „Je t’aime moi non plus“ krähte und sich dabei stöhnend, tanzend seiner Klamotten entledigte. Für das Verständnis dieser Vorstellung braucht man keine Sprachkenntnisse. Ich fing an zu heulen. Die Botschaft war: Die Rückkehr der Toten beginnt, wenn wir ihre Abwesenheit als anwesend feiern.

Ich sah mich als Sechsjährige in den fünfziger Jahren an der Hand meines Atheististen-Vaters über den Leipziger Südfriedhof zum Grab meines Großvaters gehen. Wo ist Opa jetzt, fragte ich? Er ist nirgendwo, er ist tot, antwortete mein Vater. Eine unfassbare Antwort für ein Kind.

Unweit meiner Berliner Wohnung befindet sich der Dorotheenstädtische Friedhof. Auf manchen Gräbern liegen immer wieder kleine Geschenke, Botschaften, persönliche Wünsche, adressiert an die Verstorbenen. Christa Wolfs Grab wird mit allerlei Schreibgerät bedacht. Kugelschreiber, Fineliner, Füller, Buntstifte, Kreide….Die werden alle paar Wochen von der Friedhofsverwaltung einkassiert, um dann von Besuchern, Verehrern wieder neu aufgefüllt zu werden.

Unweit meiner Berliner Wohnung befindet sich der Dorotheenstädtische Friedhof. Auf manchen Gräbern liegen immer wieder kleine Geschenke, Botschaften, persönliche Wünsche, adressiert an die Verstorbenen. Christa Wolfs Grab wird mit allerlei Schreibgerät bedacht. Kugelschreiber, Fineliner, Füller, Buntstifte, Kreide….Die werden alle paar Wochen von der Friedhofsverwaltung einkassiert, um dann von Besuchern, Verehrern wieder neu aufgefüllt zu werden.

Nun hat auch Gisela May nach ihrer Abschiedsfeier in Baumschulenweg ihre letzte Ruhestätte auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof gefunden. Was werden Besucher auf ihrem Grab ablegen? Vielleicht Fahrkarten als Nachweis weiter Anreisen, Belege der Mühe für eine letzte Verneigung vor La May, der Grande Dame des politischen Chansons.

Januar 2017. Friedhof Berlin-Baumschulenweg. Keine Gesangbücher. Kein Pfarrer. Keine Orgelmusik.

Gisela May hatte ihre Trauerfeier selbst geplant und auch den Ort dafür, die 1999 fertiggestellte Trauerhalle in Baumschulenweg, gewählt. Das Ensemble – Krematorium und Halle – wurde von den Architekten des Berliner Kanzleramtes Axel Schultes und Charlotte Frank entworfen. Man sieht es sofort. Und so war Gisela Mays letzter großer Auftritt fast ein Staatsbegräbnis.

Auf dem Podium leuchtendes Gelb. Van Goghs Gelb. In einem Meer aus Sonnenblumen war die Urne der Verstorbenen kaum zu sehen. Mir kam Marlene Dietrich in den Sinn. Sie wurde im Dezember geboren und starb im Mai. Gisela May wurde im Mai geboren und starb im Dezember. Die Dietrich gestattete im Alter keine Bild-Aufnahmen mehr von sich. „Ich bin zu Tode fotografiert worden,“ sagte sie zu Maximilian Schell, der das Kunststück vollbrachte mit der Schauspielerin einen letzten (Dokumentar) Film zu drehen, ohne sie dabei zu filmen.

Gisela May ließ sich auch im Alter gern fotografieren, bestimmte aber, dass bei ihrer eigenen Trauerfeier kein Foto gezeigt werden sollte.

Unter den Trauergästen für die Verstorbene, die 2000 den Verdienstorden des Landes Berlin und 2004 das Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse erhalten hatte, suchte man den Berliner Bürgermeister, den Intendanten des Berliner Ensembles, an dem sie dreißig Jahre engagiert war, die Präsidentin der Akademie der Künste, deren Mitglied Gisela May seit 1972 war, vergebens.

In der Presse hieß es, die Schauspielerin und Diseuse wäre im 93. Lebensjahr friedlich eingeschlafen. Nachrufe bemühen gern das Bild vom sanften Tod. Begriffe wie einschlafen und Frieden nehmen dem Tod das unfassbar Endgültige. Wer einschläft wacht auch wieder auf. Wenn nicht im Bett, dann aber doch im Himmel.

1984 setzte sich der 80jährige Psychiater T. St. aus Karl-Marx-Stadt, assistiert von einem Arzt-Freund inmitten seiner Lieben, die zu diesem Anlass angereist waren, die finale Spritze, ein Narkotikum. Der Psychiater schlief ein. Als er entschlafen war blieb die Familie um sein Bett versammelt. Man trank, aß, redete mit dem Toten und über ihn. Es wurde sogar gelacht. Das hat mir der Sohn des Psychiaters dreißig Jahre später erzählt. So oder ähnlich wünschen sich viele Menschen ihr Aus-dem-Leben-Scheiden, glaube ich.

Gisela May hatte keine eigene Familie. Sie lebte die meiste Zeit ihres langen Lebens allein. Ihr Vater Ferdinand May, Mitbegründer des Kulturbundes der DDR, war in den fünfziger Jahren als Chefdramaturg des Leipziger Theaters mit meinem Vater befreundet. Als Sechsjährige hörte ich den beiden Männern manchmal zu. Das Wort Chanson, das öfter vorkam in ihren Gesprächen, merkte ich mir, obwohl ich keine Ahnung hatte was man darunter versteht.

Seit der Jahrtausendwende waren viele Freunde und Kollegen von Gisela May gestorben. Auch ihr langjähriger Pianist Manfred Schmitz. Das Gefühl übrig zu bleiben macht einsam. Man verliert den Halt. Man verwechselt Bekanntschaft mit Freundschaft auf der Suche nach Ersatz für die abwesende Familie. Alle wollen alt werden, aber alt sein?

Die Französin Jeanne Calment starb mit 122 Jahren 1997 in Arles. Von ihr ist überliefert, dass sie bei jedem ihrer Geburtstage (ab dem hundertsten) sagte: Gott hat mich vergessen.

Gisela May war eine Kämpferin, nicht nur in Bezug auf ihre künstlerische Arbeit, in der sie Perfektionistin war. Sie kämpfte gegen schlimme Krankheiten. Aber gegen das Alter kann man nicht kämpfen. Als ein autarkes Leben für sie mehr und mehr unmöglich wurde, hofften Freunde und Betreuer, insbesondere ihre treueste Schülerin, aufopfernde Begleiterin und Vorleserin Johanna Arndt manchmal auch insgeheim auf Erlösung.

Jean Améry behauptet in seinen Essays über den Tod, dass vom Schicksal begünstigte, mit besonderen Gaben ausgestattete Menschen oft einen schweren Abschied haben. Als würden sie im Loslassen ihr Leben rückwärts und ins Gegenteil verkehrt durchleiden müssen.

Einmal habe ich Gisela May gefragt, wie sie ihre Erfolge als Bürgerin eines in der Welt nicht unbedingt immer gut angesehenen Landes, dazu noch im Kalten Krieg persönlich verarbeitet hat. Ich dachte dabei an ihre Triumphe in der Carnegie Hall New York, der Mailänder Scala, im Opernhaus Sydney, Pariser Olympia, um nur einige zu nennen. Ihre Antwort: durch Fleiß.

Hugenottenviertel

2002 wurden wir Nachbarinnen. Ich hatte Giselas Fürsprache bei unserem Vermieter meinen Einzug in die Berliner Hugenottensiedlung zu verdanken. Die berühmte Mieterin mit eigens ausgebautem Probenstudio im Dachgeschoss, hatte Anfang der 60er Jahre ihre Wohnung bezogen. Neben ihr wohnte bis zu ihrem Tod 1973 Elisabeth Hauptmann, Bertolt Brechts Mitarbeiterin.

Die wenigen verbliebenen Altmieter der Hugenottensiedlung können wunderbare Geschichten erzählen, Geschichten, die an Filmszenen erinnern. Zum Beispiel über Sommerfeste im verwunschenen Hausgarten. An langen Tafeln, bunt gedeckt, saßen die Familien der 30 Mietparteien. Höhepunkte dieser Treffen waren kleine Aufführungen durch die Kinder der Anwohner unter der Leitung der Schauspielerin Gisela May, die zu diesem Anlass ihren Kostümfundus freigab.

Voilà, der Vorhang – die Tür zum Garten – öffnete sich, die verkleidete Kinderschar führte vor, was die berühmte Schauspielerin mit ihnen einstudiert hatte.

Zu ihren eigenen Geburtstagen am 31. Mai kamen Freunde und Schauspielkollegen, Regisseure, Filmleute, Dramaturgen, Musiker, Nachbarn, Schüler und Schülerinnen und Mitarbeiter. Auch Politiker, Repräsentanten des untergegangenen und des heutigen Staates entstiegen mit Blumenbuketts und Kuchenbergen an der Grundstücksschranke ihren Dienstlimousinen. Wer La May in den letzten zehn Jahren öfter besuchte wusste, dass man bei Türöffnung durch die Jubilarin sogleich lossprechen musste. Gisela erkannte Menschen vornehmlich an ihren Stimmen. Altersbedingt war auf die Augen weniger Verlass als auf die Ohren. Zwischen den Besuchern huschten die geliebten Katzen umher, die vom „Vorkosten“ der kalten Platten abgehalten werden mussten.

Am 24.9.2001 schrieb mir Gisela: „…bin sehr gespannt, wie dein Abend im BE zustande gekommen ist. Leider kann ich nicht kommen, weil ich Gastspiel in Kopenhagen habe. Zu blöd. Meine letzte Erfahrung im BE am letzten Freitag: (sie gastierte seit 2000 wieder im Berliner Ensemble mit ihrem „Gisela May singt und spricht Kurt Weill“- Abend) Vorverkauf mäßig – Abendkasse glänzend. Also nicht verzagen! Leider macht das BE keinerlei extra Werbung. …Jetzt lief die 10. Vorstellung; Peymann hat den Abend nie gesehen…natürlich hast du es schwerer. Bei mir zieht ja nicht nur mein Name und meine 30jährige Zugehörigkeit zum BE, sondern auch der Name Weill….“

Tage später steckte meine Nachricht in ihrem Briefkasten: …. „war super und sogar voll. Unglaublich motivierte Bühnencrew! Ausführlich wenn wir uns sehen. Wenn ich eingezogen bin werde ich Visitenkarten mit: wohnhaft in der Chansonnettensiedlung … drucken lassen.

Auch am 31. Mai 2004 gastierte Gisela May mit ihren Brecht-Weill-Abend wieder im Berliner Ensemble. Am Ende des Konzertes regneten Rosenblätter aus dem Schnürboden auf Jubilarin herab. LA MAY stand, Blick auf den obersten Rang des Theaters gerichtet, an den Flügel gelehnt, von einem euphorischen Publikum gefeiert, auf der – ihrer – Bühne. Dieser Abend war war für mich ihr eigentlicher Bühnenabschied, ein Konzert, das nie wieder zu toppen sein würde. Die Besucher erhoben sich von den Plätzen als sie die Bühne betrat und auch als sie sie verließ. Kaum ein Zuschauer im Saal der nicht wusste, dass es ihr 80. Geburtstag war. Später erzählte sie mir, dass dieses Gastspiel gar nicht aus Anlass ihres Achtzigsten an sie herangetragen wurde. Das Datum war Zufall. Die Intendanz wusste erst gar nicht, dass sie ihr ehemaliges Ensemblemitglied zu einem Jubiläumskonzert gebeten hatte. Aber die Kollegen, Inspizienten, Beleuchter, Bühnenarbeiter, Garderobieren, Tontechniker wussten es. Sie hatten auch die Rosenblätter besorgt.

In die Wohnung von Gisela May ist eine Familie mit Kindern eingezogen. Ich sah sie am Abend ihres Einzugs in inniger Umarmung auf ihrem neuen, „Giselas“, Balkon stehen, als könnten sie ihr Glück kaum fassen.

Ob sie wissen, wer die Dielen ihrer geräumigen, sonnigen Wohnung vor ihnen zum Knarren brachte? Welche Höhenflüge, Räusche und Schicksalsschläge von ihrer berühmten Vormieterin über fünfzig Jahre lang in dieser Wohnung bewältigt wurden? Ich denke an den Schock der Kündigung durch das Berliner Ensemble 1992 nach dreißig Jahren Zugehörigkeit zum Haus. Wolf Kaiser, Gisela Mays Schauspielkollege und dienstältester Macky Messer am BE hat sich nach seinem Rausschmiss am 22.10.1992 aus dem Fester seiner Wohnung in der Friedrichstraße in den Tod gestürzt.

Auf dem Gelände der Hugenottensiedlung gibt es einen alten Maulbeerbaum. Er verweist auf die im 18. Jahrhundert auf Königlichen Befehl nicht nur auf diesem Grundstück verordnete Seidenraupenzucht. Stadtführer erzählen ihren Touristengruppen unter diesem Baum die Geschichte der protestantischen Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, die man in Brandenburg und Preußen Réfugiés, erst später dann Hugenotten nannte.

Eine der Stadtführerinnen führt immer einen alten Kassettenrecorder mit sich. Nach ihrem Vortrag über die Hugenotten kommt er zum Einsatz. Mit ausladender Geste verweist die junge Frau auf das Haus hinter dem Maulbeerbaum. „Hier wohnt die berühmte Schauspielerin und Diseuse… hören wir jetzt ihr Lieblingslied „Es wechseln die Zeiten“ aus „Schwejk im zweiten Weltkrieg“ gesungen von Gisela May.

Die Touristenführerin studiert Schauspiel und möchte Chansonsängerin werden.

Ab jetzt wird sie an dieser Stelle ihres Vortrags sagen müssen: Hier wohnte über 50 Jahre…….

„……Es wechseln die Zeiten, die Nacht hat zwölf Stunden dann kommt schon der Tag….“

(eine gekürzte Fassung dieses Artikels erscheint am 25. März 2017 in der Tageszeitung „neues deutschland“).

Klick Klack

Ein Vorsatz für 2017: ab und an neue Songs im Arbeitsstadium vorzustellen. Dieser ist die Adaption eines neuen Chansons meiner verehrten Kollegin Michèle Bernard aus Lyon. Die Textübertragung hat mich allerdings ein wenig vom Original weggeführt. Auch weiß ich, dass Kolibris keine Schwarmvögel sind, doch aber gemeinsam ausschwärmen 😉

„Klick-Klack – Welt gerettet, eventuell“:

Frau Kraft, Gisela, Gisel, Giselchen…

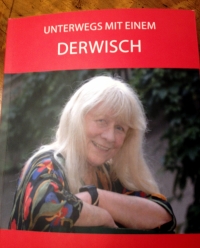

Unterwegs mit einem Derwisch

Genau in dem Moment, als ich von Flugangst geschüttelt am 5. Januar 2010 um 8.15 Uhr meinen Sicherheitsgurt im Flugzeug nach Afrika festzog, starb im Krankenhaus in Bad Berka in Thüringen die Poetin, Schriftstellerin und Übersetzerin, meine Freundin Gisela Kraft in den Armen ihrer Schwester Reinhild an Krebs. Sie wurde 74 Jahre alt.

Genau in dem Augenblick, als ich am 19. Mai 2016 meine Seelenschublade mit den Erinnerungen an Gisela wieder schloss, starb Reinhild, Cellistin, „Mutterunser“, Giselas Lieblingsschwester, die auch mir nahe stand, im 71. Lebensjahr in Brandenburg.

… und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben… schrieb Mascha Kaleko als sie ihren Sohn verloren hatte. Die Konfrontation mit dem Tod geliebter Menschen wird gegenwärtig im Alter. Der Tod ist „eine Widerfahrung, die nicht mehr zur Erfahrung werden kann.“ (Silvia Bovenschen)

Ich klappe den Laptop zu, mache einige Runden ums Haus, komme zurück, lösche den Text zu Giselas 80. Geburtstag und fange von vorn an.

Mai 2016.

Ein warmer Mai in diesem Jahr. Seit Wochen begleitet mich Gisela bei Autofahrten durch die Rapsfelder Mecklenburgs, bei Erkundungen auf der Ile des Embiez, beim Bestaunen der Calanques (das sind vom Meer ausgewaschene bizarre Kalkfelsen) bei Cassis, sie ist bei Auftritten in Thüringen, Mecklenburg, Proben und auch an faulen Tagen dabei. Wir halten Zwiesprache, erinnern uns an Details unserer 26jährigen Weiberfreundschaft. Zwei unterschiedlich sozialisierte Frauen, die ungleicher nicht hätten sein können. Ich habe sie geliebt, die Stunden nach unseren gemeinsamen Lesung-Konzerten. Wir zwei in Kneipen von Rostock bis Suhl, von Pitschen bis Pickel (gibt es wirklich, sogar durch ein Gedicht Giselas belegt) beim Grappa trinken. Mir fällt niemand ein, der mich so oft zu Tränen rührte beim Lachen und beim Weinen.

Im November 1984 übersiedelte die Dichterin, Schriftstellerin, Islamwissenschaftlerin Gisela Kraft in ihrem 48. Lebensjahr von West- nach Ostberlin. Eine Sensation. Vor allem für Journalisten. Nur wenige drangen in den zahlreich erschienenen Zeitungs-, Film – und Fernsehberichten über die promovierte Islamwissenschaftlerin, die sich „freiwillig einsperren ließ“, zum tieferen Grund ihres Staatenwechsels vor. In ihrem nachgelassenen Manuskript „Mein Land ein anderes“ (Edition Azur 2013) hat Gisela Kraft die Gründe für diesen Umzug sehr genau beschrieben.

Bevor sie die neue Bleibe mit ihrem Westberliner Hausrat in Besitz nehmen konnte, hatte sie dort in Berlin-Friedrichshain einen Zettel an die Wand gepinnt: „In der Arbeit des Künstlers, in dieser freien Arbeit, wird ein noch unerreichter Zustand der Gesellschaft vorweggenommen“. (Ernst Fischer, österreichischer Kommunist, 1899-1972) Die Worte „in dieser freien Arbeit“ waren unterstrichen. Gisela kam aus einer Welt, in der man sich „diese freie Arbeit“ vor allem mit Lohnarbeit zum Broterwerb auf einem ganz anderem Gebiet er-kaufte. Sie wollte in eine Gesellschaft, in der es möglich schien, ausschließlich vom Schreiben leben zu können.

Von heute (2016) aus wirkt der Satz von Ernst Fischer wie ein Credo der Dichterin bei ihrem Neuanfang im Niemandsland. Das Fragment DDR, heute ein Krakel auf der „Geschichtenwand“, schien im Vergleich zu ihrer bisherigen Welt, in der es keine unerreichten Ziele zu geben schien, außer vielleicht dem, reich zu werden, für Gisela Kraft ein unbestelltes Feld zu sein, das nur darauf wartete von ihr beackert zu werden. Gesellschaftsübergreifende Visionen heute? Fehlanzeige! Visionen sind nicht nur ausgegangen, sie werden weder gebraucht, noch vermisst. Oder wie es in einem meiner Lieder heißt: Die Zukunft geht schwanger ohne Kind.

Meine Freundin, DDR-Bürgerin mit Westberliner Wurzeln, stellte 1984 ihre Baumarkt-Regale, Bücher und Teller in die ihr zugewiesene Wohnung mit „Tag-und-Nacht-Musik“ vom gegenüberliegenden Güterbahnhof und ging ihren Kühlschrank zu füllen zum ersten Mal in eine Ostberliner Kaufhalle. Kaufhalle? – ein Fremdwort für die Sprachkundige. Im Westen sagte man Supermarkt. Es war so vieles super im Westen.

Zwei Bauarbeiter am Imbissstand schauten amüsiert auf das Outfit der Achtundvierzigjährigen; bunte Pluderhosen, darüber Walle-Gewänder, Schlangenketten um den Hals, das strohblonde Haar zu Zöpfen geflochten, goldene Schuhe aus Kunstleder Größe 44!

Der eine Bauarbeiter zu dem anderen: „Kiek ma, n‘ Arsch wie ’ne 85er Bildröhre“…

Die Neubürgerin, Doktor h.c., reagierte mit dem Satz: „Und Ihr habt Plasteeier.“

Stille.

Die Bauarbeiter hatten ihre Bocki noch immer unangebissen in der Hand, starrten mit offenen Mündern auf den Ausgang der Kaufhalle, bis die Exotin eine viertel Stunde später den Männern zuwinkend, mit vollem Einkaufskorb entschwand.

Immer wieder hat Gisela diese Geschichte – ihren Einstand in den DDR Alltag – erzählt. Jahre später wird sie notieren: „Seltsam, wie ich in der DDR meinen lebenden Lieblingsmenschen begegnete… Gern sein – gernhaben.“

Sommer 1990:

Wir saßen in ihrer Wohnung in der Helsingforser. Meine pubertierende Tochter durfte in ihren Schmuckschatullen nach Schätzen graben. Naher Osten, Orient, China, Giselas Welterkundungsreisen, Lebensstationen, quollen in Form von glitzernden Armreifen, strassbesetzten Haarkämmen, Silberketten, Schnallen, Gürteln, Broschen aus den Schatullen. Der Hit war die mit den feingliedrigen Metall-Schlangen aus Silber, bemaltem Holz und Alpaka. Die Schlangen hatten rubinrot oder türkis funkelnde Augen, gespaltene, paillettenbestickte Leder-Züngelzungen. Lange, kurze, kleine, dicke, dünne, die man sich als Kette, Armband oder Gürtel anlegen konnte. Eine Referenz an die Zeit mit dem chinesischen Ehemann, der Schlangen in ihrer Westberliner Wohnung züchtete. („Prinz und Python“, Verlag Eremiten Presse 2000)

Die Schlafzimmertür in der Helsingforser, der Eintritt in „1000 und eine Nacht“. Bunte Tücher über Lampen und Bett und Sessel gebreitet, wallende Gewänder an Kleiderständern, Berührungsreliquien, in die meine Tochter wie in Kokons kroch. Die Heilige, von der sie stammten, war Gisela. Das Kind überglücklich.

„Willst Du vielleicht mal bei mir übernachten und Söfchen betreuen, wenn ich nicht da bin“, fragte Gisela. Sie hatte Lesungen am anderen Ende der DDR und bislang noch keinen Katzenbetreuer gefunden. Ich wusste aus diversen Besuchen in ihrer Wohnung um Söfchens Aggressionspotenzial gegenüber Fremden, aber auch wie man es außer „Kraft“ setzen konnte mit frischem Schabefleisch.

Gisela fuhr zu ihren Lesungen. Kaum war die Tochter mit Söfchen allein in der Wohnung, rettete sich die 12jährige vor der fauchenden Wadenbeißerin mit einem Pfund Schabefleisch und ihren Schulsachen mit einem Sprung auf den Arbeitstisch der Dichterin. Sie fischte mit Giselas längster Metallschlange nach dem Telefon, und rief nach Rettung aus dem Raubtiergehege, in das sie geraten war. Galeristin und Hausfreundin Dörte erschien und sah das Kind mit Giselas Schmuck behangen auf dem Dichterinnentisch zwischen Novalisbüchern und Nazim-Hikmet-Gedichten, Schabefleischklümpchen werfend auf Söfchen, die diese mit hoch gestelltem Schwanz in Kampfposition verschmähte. Noch nach Wochen wurden als Ursache üblen Geruchs Fleischreste auf Tapete und Scheuerleisten ausfindig gemacht.

Giselas geliebte Sophia war übrigens ein Geschenk des Dichters Hinnerk Einhorn, benannt nach Novalis‘ Geliebter. Die Westberliner Katze Leila hatte den Umzug der Herrin in den real existierenden Sozialismus mit ihrem Ableben quittiert.

Die Affinität meiner Tochter zu Giselas Schmuckschlangen erstaunte mich und rief mir die wunderbaren Stellen in meinem Lieblingsbuch „Müllname – Vom Abschied der Gegenstände“, 1984 beim Verlag Eremiten-Presse, Düsseldorf erschienen, ins Gedächtnis.

„Er erkannte blinzelnden Auges zwei Drahtstummel, die sich wie giftige Vipernzungen aus der Decke wanden. Mein Gott, was ist passiert, fragte Herr Kunert“, heißt es dort gleich auf den ersten Seiten.

Das Buch verdankt seine Entstehung einer kleinen Nachricht aus dem Tagesspiegel: eine Rentnerin wurde Opfer einer Verwechselung. Eine Wohnungsauflösungsfirma hatte sich im Stockwerk geirrt. Die gesamte Habe der alten Frau befand sich bereits auf der Müllkippe, als sie vom Wochenendeinkauf heimkehrte und ihre Wohnung besenrein vorfand. Was Giselas Kopfkino aus dieser Zeitungsnachricht in „Müllname“ gemacht hat, ist ein sprachliches Meisterwerk und nicht allein das, es ist eine Allegorie auf unser Verhältnis zu den Dingen. Ich war derart begeistert von dem Buch, dass ich es noch handwarm vom Lesen, zu Ulla Werner ins Maxim-Gorki-Theater brachte, weil mir das Ein-Frau-Bühnen-Stück „Müllname“ mit ihr in der Hauptrolle bereits vor Augen stand. Hat leider nicht geklappt. Die schönsten Ideen vertrocknen irgendwann im Kopf, wenn man den richtigen Leuten zu deren Verwirklichung nicht im richtigen Moment begegnet.

1997 dann die sich seit längerem abzeichnende Flucht der Dichterin aus der Berliner Republik nach Weimar. Sie suchte, um ihre Schreiblust zu fördern, das Kleinteilige, Überschaubare, Beschauliche.

Autoren

Wir hatten in diesem Jahr nicht wenige gemeinsame Auftritte. Bei langen Autofahrten zu zweit blieb es nicht aus, dass wir uns gegenseitig auch über unsere momentanen „Kampfzonen“ informierten. Auf dem Marktplatz Weimar gibt es Dank eines dreieinhalbjährigen „Kraft“-Akts von Gisela seit 2001 eine in den Boden eingelassene Platte: Hier stand das Haus, in dem Jean Paul von 1798-1800 lebte und arbeitete. Ein Stolperstein der besonderen Art. Wer Gisela Krafts Roman „Madonnensuite“ (1998 Verlag Faber & Faber) gelesen hat, in dem es ein fiktives Gespräch zwischen Tieck, Novalis und Jean Paul (alias Johann Paul Friedrich Richter 1763–1825) gibt, versteht, warum ihr die Ehrung von Jean Paul in Weimar ein Herzensbedürfnis war.

Ich musste die Bodenplatte auf dem Marktplatz unbedingt in Augenschein nehmen. Es war Markttag. Auf dem eingelassenen Gedenkstein stand ein Verkaufsstand. Wir krochen – Widerrede zwecklos – unter den Stand. Das machte uns sofort verdächtig. Die Marktfrau ließ ihre Kunden stehen, bückte sich zu uns hinunter. „Haben sie etwas verloren?“ „Nein“, sagte Gisela, „ich wollte meiner Freundin zeigen wo das Wohnhaus…“ Die Marktfrau keifte: „Hier hat keiner gewohnt, hier steht Mittwochs und Sonnabends mein Stand. Schon immer. Wenn Sie nichts kaufen wollen, verlassen Sie bitte meinen Stand!“

Ich nannte Dich an diesem Tag die Sisyphus-In. Dir war kein negatives Gefühl von Vergeblichkeit anzumerken. Wir hakten uns unter und gingen Schnaps trinken. Die Unmengen Schnaps, die Dein Körper vertrug, sind mir heute noch ein Rätsel.

2006, als man der Poetin Gisela Kraft den Weimar-Preis verlieh war sie, wie auch 2009, als sie für ihre Nazim-Hikmet-Nachdichtungen den Christoph-Martin-Wieland-Preis erhielt, die strahlende Sonne Thüringens – eine Zeitung titelte: Kraft im Glück. Nur wenige Freunde wussten zu diesem Zeitpunkt, dass die anthroposophisch ausgebildet Gebildete einer schulmedizinischen Behandlung ihres Krebsleidens nicht zugestimmt hatte. Die Gründe habe ich nie verstanden, sie aber – weil ich sie geliebt habe – sogar in ihrer Verweigerungshaltung bestärkt.

Nur ein Jahr lang konnte sie die späte Anerkennung ihres Werkes genießen, bevor sie ihrem Krebs erlag.

Einmal gab sie mir ihr Tagebuch zu lesen. „Schau mal hier, da war ich noch nicht einmal zehn, meine erste Selbstreflexion“ – die junge Westberliner Bürgertochter Gisela Kraft notierte ein Jahr nach Kriegsende: „Warum bin ich allein ich, alle anderen sind nicht ich? Warum ist es immer so schwarz, wie bin ich hierher geraten?“

Ich würde gern beim nächsten Weimarbesuch auf dem Marktplatz eine Bodenplatte aus Kupfer aufsuchen, auf der steht:

In dieser Stadt lebte und arbeitete von 1997– 2010 die Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin Gisela Kraft. Du fehlst. Deine Freunde und die Stadt Weimar.

Wollen wir alle zusammenlegen?

Der Pappkamerad

Liebe Meck-Pomm-Meer,

wir freuen uns in diesem Sommer sehr auf ein Konzert im Filmtheater Capitol in Schwerin, dem Austragungsort von Deutschlands kleinem, feinen, innovativem Filmkunstfest, zu dem wir zwar nicht eingeladen wurden, aber dafür kurz danach, wenn die roten Plüschsessel noch cineastenangewärmt sein werden.

Und darum spielen wir in Schwerin auch unser Film-Song-Projekt AltTag. Wer sich Karten sichern will – an der Kinokasse des Capitol sitzt dieser Pappkamerad in Lebensgröße. Nein, das ist nicht das Konterfei von Herrn Mattenklott, dem Theaterleiter, auch nicht der Hinweis auf: „Diesen Job könnten Sie haben…“.

Das ist norddeutscher Humor. Als ich letztes Jahr vergeblich versuchte, bei dem Kameraden, wartend, dass der seine Schockstarre aufgibt, eine Kinokarte zu kaufen, hab ich 10 Minuten meiner noch verbleibenden Lebenszeit eingebüßt. Die werde ich am 10. Juni wieder einholen, indem ich die Songs im doppelten Tempo singe.

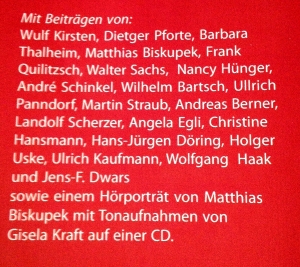

Abschied

Am 6. April ist Burkhart Seidemann, Theologe, Pantomime, Theaterleiter, Regisseur, Fantast, Realist, Utopist, Menschen Zugewandter, sich um andere Seelen Sorgender in Berlin mit 72 Jahren gestorben.

Vor einigen Jahren hatten wir uns mal als Frau Merkel & Herr Kohl zum Neujahrsempfang der LINKEN unters Volk gemischt und unter unseren Gummimasken Tränen gelacht über manch moralinsaure Reaktion unserer in feines Tuch gehüllten Parlamentarier.

Mensch Burkhart, nun warten Deine Bücher in der Stargarder Strasse darauf von uns mitgenommen, gelesen und gehütet zu werden.

Du fehlst!!!! Schon jetzt !!!!! Wir waren diese Woche verabredet. Warum ging es plötzlich doch so schnell?

Sicher wirst da oben Jean Pacalet wiedertreffen und auch Bettina Schubert vom Hackeschen Hoftheater, Deiner langjährigen Wirkungsstätte. Und irgendwann werden auch wir uns wiedersehen. Denn der Tod ist ja keine Erfahrung, sondern eine Widerfahrung, die nur in den Herzen der Weiterlebenden ausgehebelt werden kann.

In Traurigkeit und Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit hier unten.

Deine Barbara

Happy Birthday, Bob Dylan!

Es gratulieren US-Songwriter-Legende Judy Collins, Peter Maffay, Helen Schneider, Carl Carlton, Barbara Thalheim & Christian Haase, Ella Endlich und Max Prosa und viele mehr…

Es gratulieren US-Songwriter-Legende Judy Collins, Peter Maffay, Helen Schneider, Carl Carlton, Barbara Thalheim & Christian Haase, Ella Endlich und Max Prosa und viele mehr…

Songs wie „Knockin’ On Heaven’s Door“, „Blowin’ In The Wind“ oder „Like A Rolling Stone“ machten Bob Dylan zu einem der wohl erfolgreichsten Künstler aller Zeiten. 2016 erhielt er seinen 12. Grammy Award für das „Best Historical Album.“ Seine wortgewaltigen Songtexte wurden mehrfach ausgezeichnet, 2008 sogar mit dem Pulitzer Preis für „lyrische Kompositionen von außerordentlicher poetischer Ausdruckskraft.“

„Elvis hat den Körper befreit, Bob Dylan den Geist“ – Bruce Springsteen

Dieses Jahr feiert der Ausnahmekünstler Bob Dylan seinen 75. Geburtstag. Das nimmt der Berliner Wintergarten zum Anlass, den Ehrentag von einem der größten Singer-Songwriter aller Zeiten gebührend zu zelebrieren– mit einem Tribute-Konzert der ganz besonderen Art.

Die Musikgeschichte Bob Dylans begann im New-Yorker Greenwich Village, dem Hauptanlaufpunkt für Musiker jener Zeit. Insbesondere die revolutionäre Folk-Szene und deren Vertreter Woody Guthrie und Pete Seeger haben Dylan in seinen musikalischen Anfängen entscheidend geprägt, es folgten weitere Einflüsse durch die Rock-, Country- und Blues-Musik. Umgekehrt hatte auch Dylan in den 1960er Jahren maßgeblich Anteil am Werdegang der Folkmusik. Mit dem Erscheinen seines ersten Albums 1962 wirkte er zudem nachhaltig bei der Entwicklung der Popmusik mit. Es folgten 35 Studioalben, darunter 13 No.1- Hits. Seine Kompositionen prägten die gesamte Musikindustrie und inspirierten viele Künstler.

Eine musikalische Fusion der Genres: bunt, gewagt, spannend!

Dieses beeindruckend große und genreübergreifende Wirken Dylans auf die Musikwelt zeigt auch das große Tribute-Konzert am 24. Mai im Berliner Wintergarten. Die musikalischen Gäste von HAPPY BIRTHDAY BOB DYLAN könnten kaum unterschiedlicher sein, jedoch verbindet sie alle eines: Die Liebe zu Dylans Songs. Freuen Sie sich auf die US-Songwriter-Legende Judy Collins, Peter Maffay, Max Prosa und viele mehr.

Die Singer-Songwriter-Legende Judy Collins aus den USA begann, genau wie Bob Dylan, ihrer Karriere im New-Yorker Viertel Greenwich Village. Doch nicht nur dies verbindet die beiden Musiker. Auch sie orientierte sich an Woody Guthrie, dem beide anfangs stilistisch folgten. Bereits in ihren frühen Zeiten sang Judy Collins Songs von Bob Dylan und zeigte großes Interesse an dessen Arbeit, stand sogar gemeinsam mit ihm auf der Bühne. 1969 gewann sie einen Grammy Award für die „Beste Ethnofolk oder traditionelle Folk-Aufnahme“ und etablierte sich als feste Größe der Folkszene. Nun kommt sie nach 1971 zum erst zweiten Mal nach Deutschland, um unter anderem bei HAPPY BIRTHDAY BOB DYLAN im Wintergarten mitwirken zu können.

Mit 17 Nr.1-Alben, sechs Echos (unter anderem 2010 für sein Lebenswerk) und unzähligen weiteren Preisen und Auszeichnungen sowie seinem sozialen Engagement ist Peter Maffay einer der erfolgreichsten deutschen Rock- und Pop-Künstler. In den 1960er Jahren spielte er mit seiner damaligen ersten Band „The Dukes“ unter anderem Songs von Bob Dylan – und wurde insbesondere durch die Friedensorientierung Dylans inspiriert, eigene Lieder zu schreiben. Aufgrund seiner Begeisterung für die amerikanische Folk-Größe überrascht es nicht, dass Peter Maffay seine musikalische Beteiligung sofort zusagte, als er von dem Geburtstags-Konzert im Wintergarten erfuhr.

Auch die New-Yorkerin Helen Schneider ist Teil der außergewöhnlichen Mischung an Musikern beim Tribute-Abend zu Ehren Bob Dylans. Die heutige Berlinerin ist ein großer Dylan-Fan und coverte 1979 bereits seinen Song „Just Like A Woman.“ Mit ihrer eindrucksvollen Stimme und ihrem musikalischen Repertoire von Rock, Jazz, Chanson bis Musical hat Helen Schneider bereits unzählige Preise gewonnen.

Seit 1973 ist Barbara Thalheim auf der Bühne zu Hause und zählt zu den bekanntesten Singer-Songwritern unseres Landes. Die Vocal- und Chanson-Sängerin wird geliebt für ihre stets ehrlichen, kritischen und poetischen Songtexte. Im Wintergarten präsentiert Barbara Thalheim zusammen mit Christian Haase eine ganz besondere Interpretation.

„Küss mich, halt mich, lieb mich.“ – Ella Endlich ist ein gefeierter Schlagerstar. Im Februar nimmt die Berlinerin am diesjährigen deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil und will mit ihrem Titel “Adrenalin” das begehrte Ticket nach Stockholm ergattern. Mit ihr trifft bei HAPPY BIRTHDAY BOB DYLAN deutscher Schlager auf amerikanischen Folk. Man würde die Sängerin wohl am wenigsten auf einem Bob Dylan Tribute-Konzert erwarten, doch auch sie liebt die Vielfältigkeit seiner Songtexte.

Als „Berlins Bob Dylan“ wurde der Neuköllner Max Prosa nach dem Erscheinen seines ersten Albums gefeiert. Der 26-Jährige Folk- und Country-Rock-Sänger ist der Künstler, der nicht nur stilistisch, sondern auch optisch Bob Dylan am stärksten ähnelt. Seine Songtexte sind intelligent und tiefgründig und sein Mitwirken im Wintergarten eine unentbehrliche Bereicherung des großen Bob Dylan-Abends.

„Jeder Songwriter nach ihm trägt sein Gepäck“ sagte Bono von U2 einst über Bob Dylan – und genau das beweist der Berliner Wintergarten am 24. Mai 2016 mit einer bunten und aufregenden Mischung an Interpretationen seiner Songs. Sie dürfen gespannt sein!

Romantik digital

Eine ganze Reihe der Thalheim-Platten aus den vergangenen Jahren sind nur noch schwer zu bekommen. Nicht immer lohnen sich Nachauflagen und die Zahl der Plattenläden sinkt und sinkt. Deshalb sollen in diesem Jahr mehrere Scheiben in Form von Bits und Bytes reanimiert werden. Das ist auch einfacher für diejenigen, die gar keinen Platz mehr für CDs in ihrem Leben haben.

Den Anfang macht eine ausgefallenere Produktion aus dem Jahr 1992, damals erschienen bei Nebelhorn: „So laßt uns scheinen bis wir werden“. Sie enthält 27 Lied- und Textbeiträge, Interpretationen von Werken der Romantik. Die mp3-Version erscheint heute, am 12. Februar 2016.

Aus dem damaligen Begleitheft:

„Romantik ist kein Epochenbegriff, sondern eine Weltanschauung“, schreibt der Musikwissenschaftler und Germanist Peter Rummenhöller. Musikalische Romantik, was ist das? „All mein Gedanken, die ich hab…“ – wir denken an Brahms. Aber romantische Musik, woran denken wir da? Was ist heute – im bejahenden wir im kritischen Sinne – nicht alles romantisch: das Tal mit dem rauschenden Bach (in natura wie auf der Kitschpostkarte), die Kreidefelsen auf Rügen (in natura wie bei Caspar David Friedrich), die Stimmung bei Kerzenschein (in einem kleinen Restaurant oder in der TV-RTL-Serie), der „romantische Typ“ an sich, die Interpretation eines Schubert-Liedes von Elisabeth Schwarzkopf?

„Romantik ist kein Epochenbegriff, sondern eine Weltanschauung“, schreibt der Musikwissenschaftler und Germanist Peter Rummenhöller. Musikalische Romantik, was ist das? „All mein Gedanken, die ich hab…“ – wir denken an Brahms. Aber romantische Musik, woran denken wir da? Was ist heute – im bejahenden wir im kritischen Sinne – nicht alles romantisch: das Tal mit dem rauschenden Bach (in natura wie auf der Kitschpostkarte), die Kreidefelsen auf Rügen (in natura wie bei Caspar David Friedrich), die Stimmung bei Kerzenschein (in einem kleinen Restaurant oder in der TV-RTL-Serie), der „romantische Typ“ an sich, die Interpretation eines Schubert-Liedes von Elisabeth Schwarzkopf?

In der gängigen Musikgeschichte spricht man gern von der Epoche der Romantiker, von Schubert bis Richard Strauss, von Brahms bis Wolf, und meint damit vor allem die Ton-Dichter des Liedes des 19. Jahrhunderts bis in das 20. Jahrhundert hinein.